記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

ガムテープを何度も貼り付けたことにより、ボロボロになっていた古本の背を製本テープで修復しました。

本の背をきちんと直すには、この方法が最適ですね。

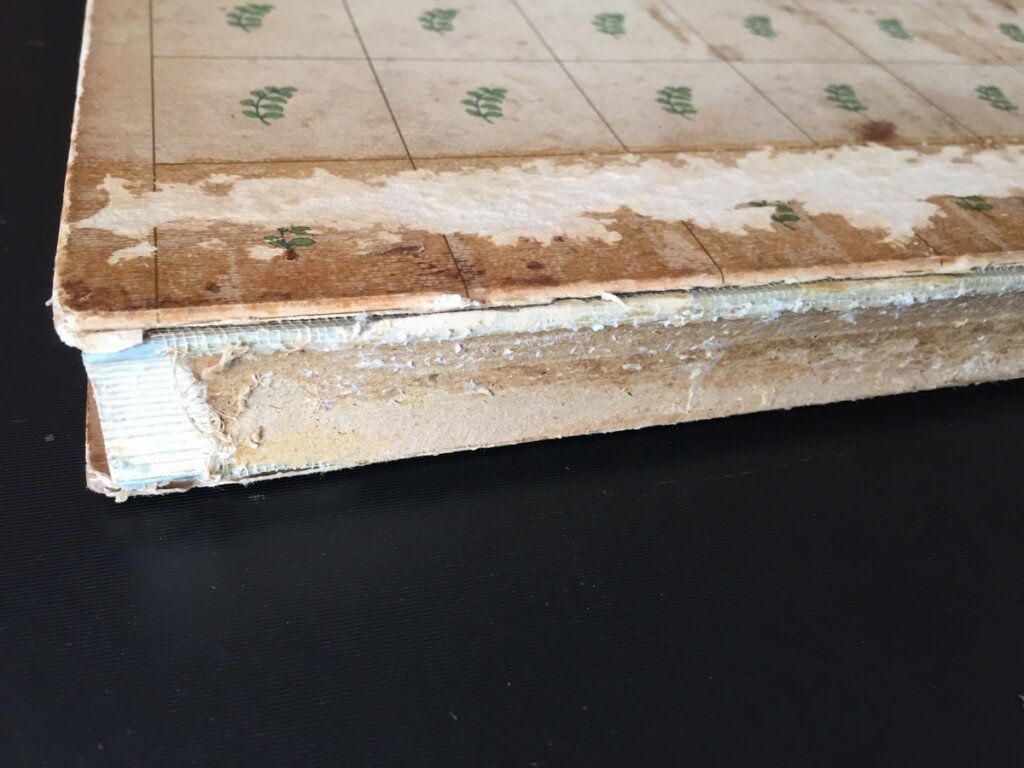

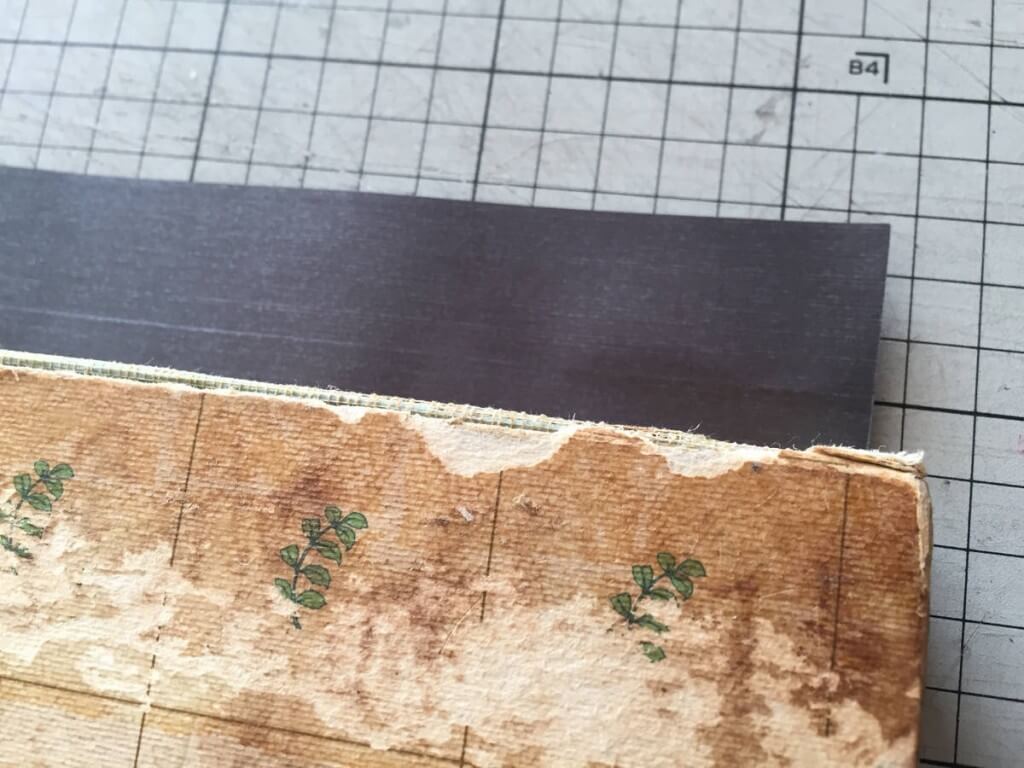

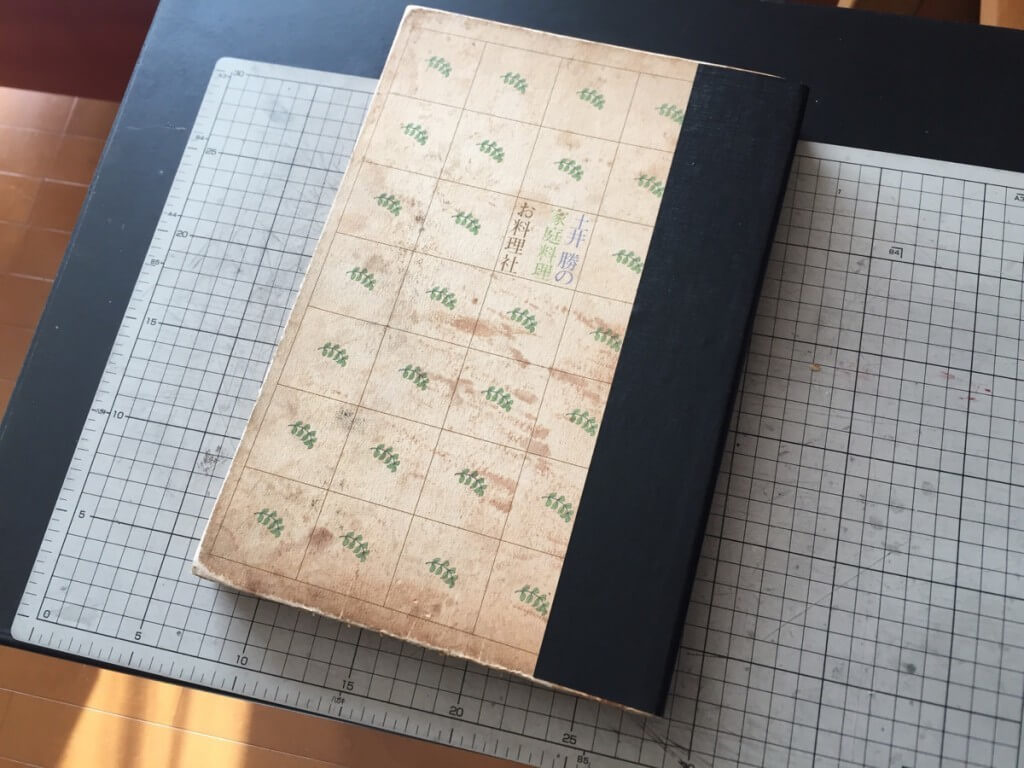

経年劣化と間違った直し方でボロボロだった古本

義母が長年愛用している料理本は、表紙や背の部分に図鑑のような厚紙が使われている立派なもの。

経年劣化により、表面は変色していますが、中身は全く問題なし。

ただ、これまでに何度も自己流で直したようで、背の部分の厚紙はすでに無くなっていました。

さらにガムテープを貼っては、劣化で剥がれるということを繰り返し、背やその周りは著しく損傷。そんなときに役立つのが、製本テープです。

製本テープで古本の背を修復

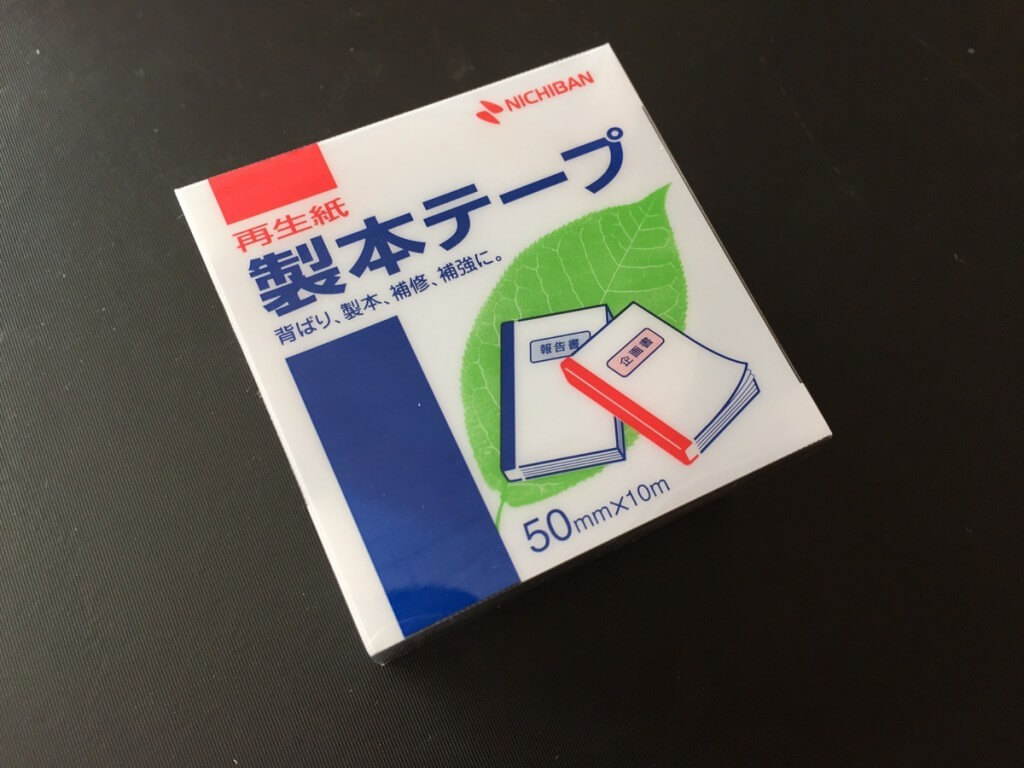

こちらが製本テープ。ネット通販で購入可能です。

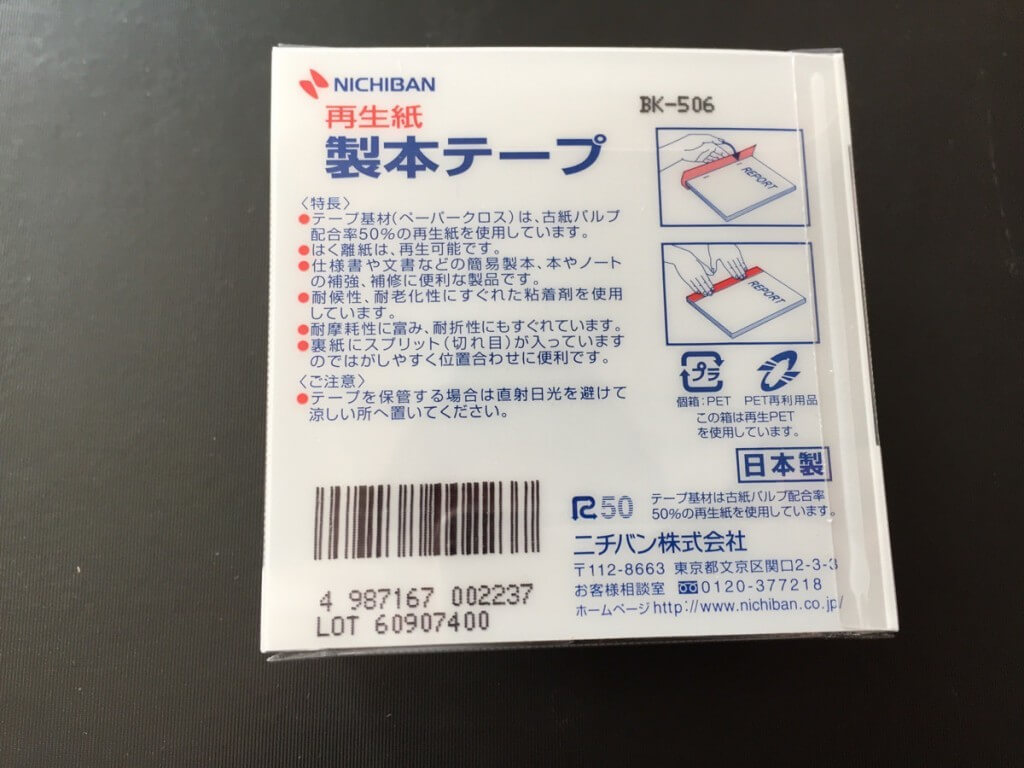

製本テープの箱の裏側には使い方も書いてあります。

前職のときに契約書が必要となる取引が何度かあり、製本テープのことはそのときに知りました。

きちんとした契約書を作るときには、契約内容を印刷し、双方合意の元で割印を押して、最後に製本します。

ホチキスで留めた後、背の部分に製本テープを貼って仕上げました。

製本テープを使うとホチキス留めのA4用紙の束がきちんとした書類っぽくなります。

ガムテープと違うのは、すぐに劣化して表面が割れたり、剥がれたりしないということ。

書類や本の背の部分に利用するものですからね。耐久性は高そうです。

製本テープはロール状になっていて、本や書類の長さに合わせて切ります。(最初から定型サイズに切って売られているものもあります。)

今回直す本は、背の長さが約30cmでした。

製本テープを30cmにカットします。

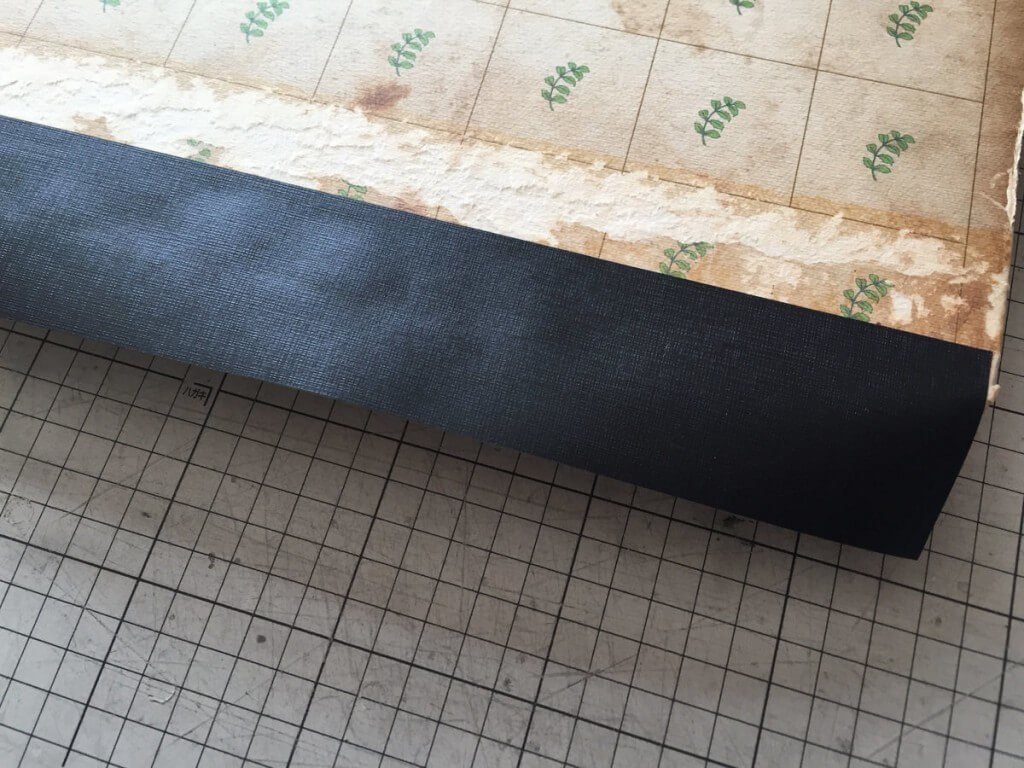

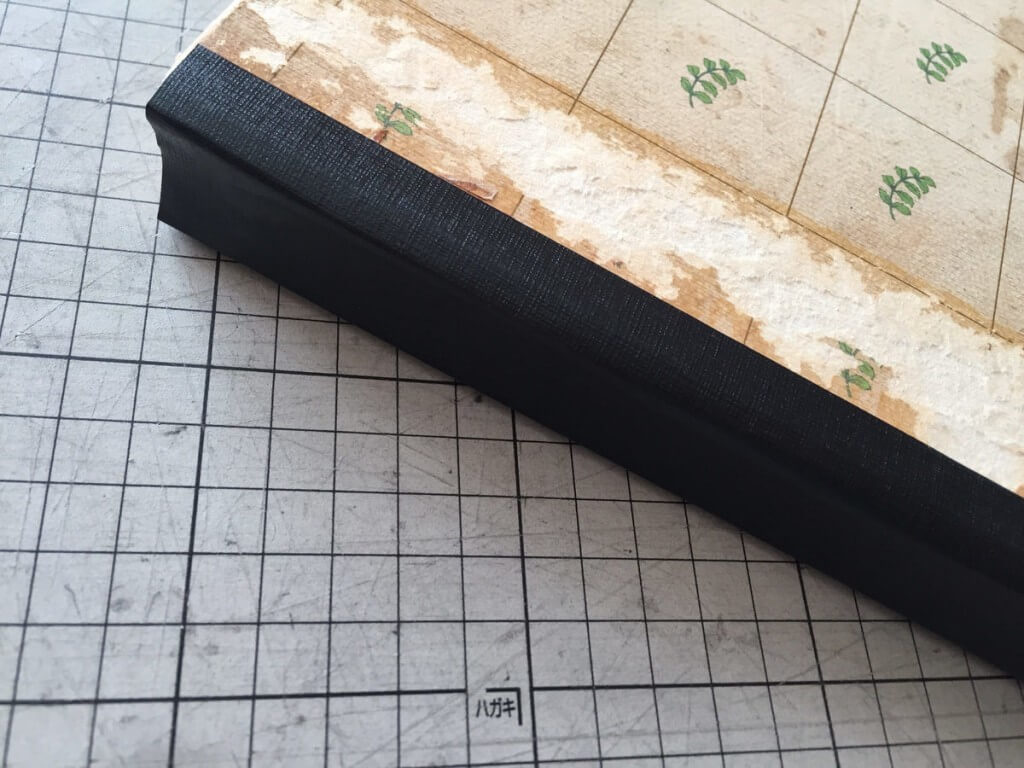

背に対して、どの位置に貼れば良いのかを確認。製本テープの横幅には種類があるので、対象の厚みに合ったものを選びましょう。

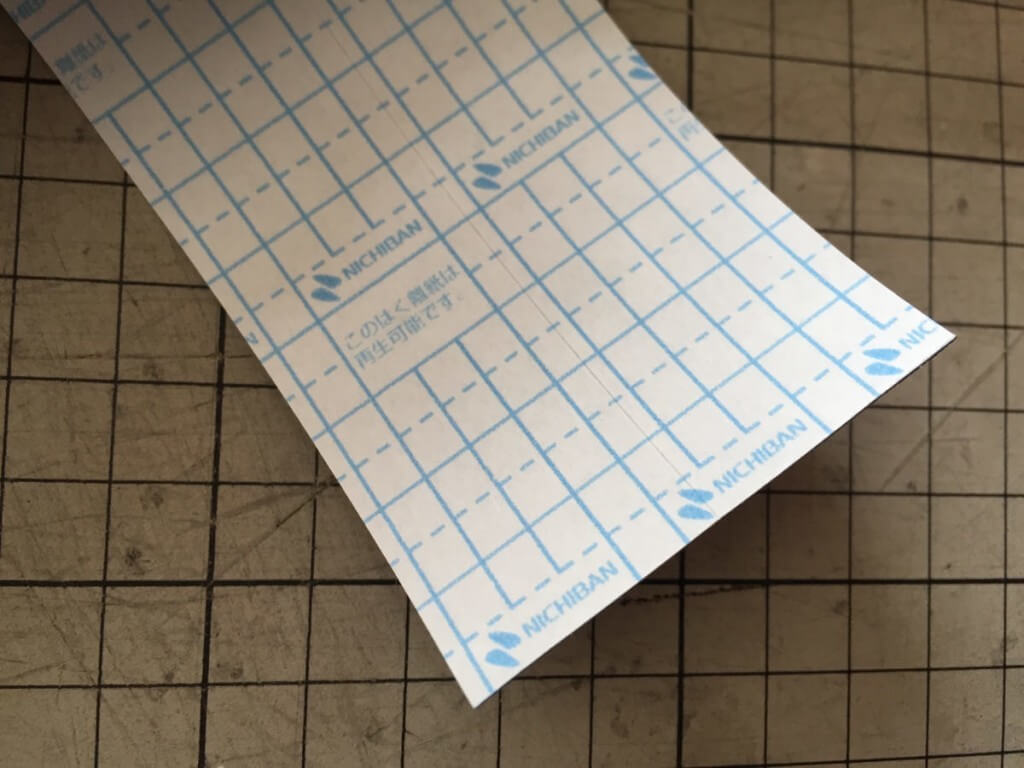

テープ裏側には剥離紙が。真ん中で2回に分けて剥がせるようになっています。

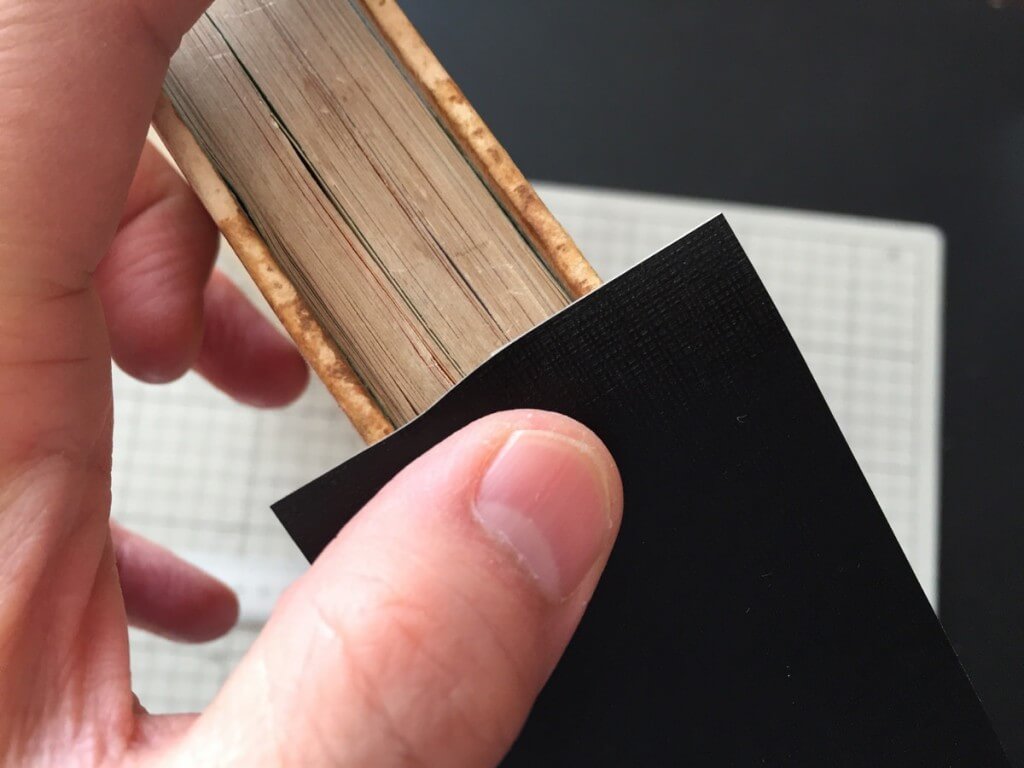

まずは剥離紙を半分剥がして、片側を本の背に貼り付け…

本をひっくり返します。

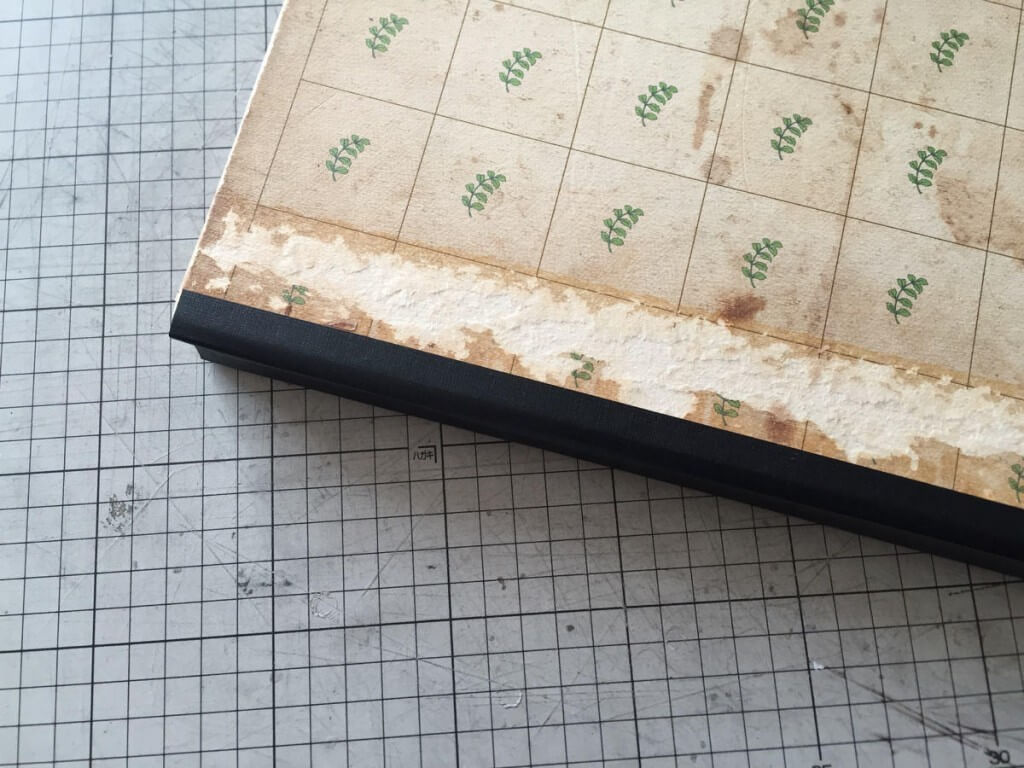

反対側の剥離紙も剥がして…

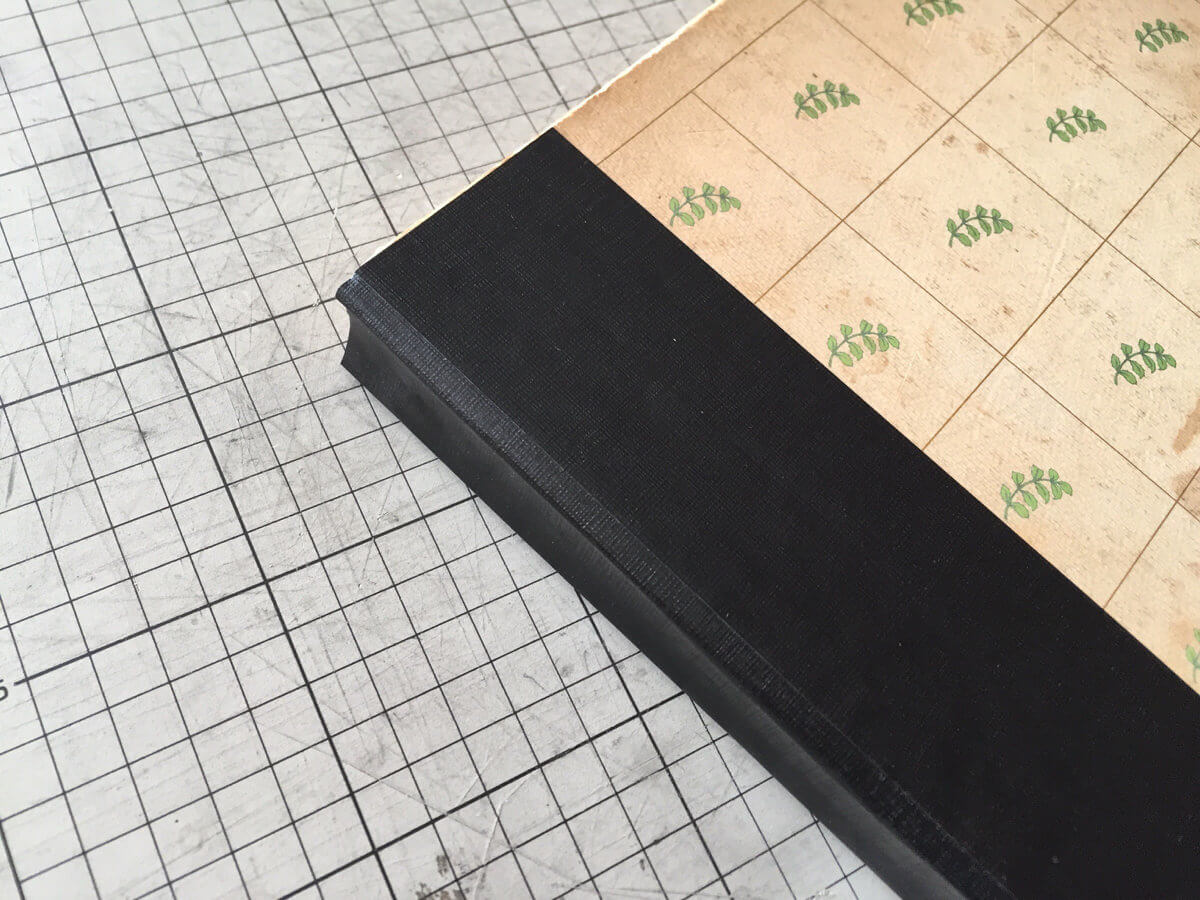

背の形に合わせて、製本テープを貼って修復完了!

背の部分の厚紙が欠損しているため、背が凹んでしまっていますが、糊は辛うじて残っていて、中身が剥がれ落ちていなかったのが救いでした。

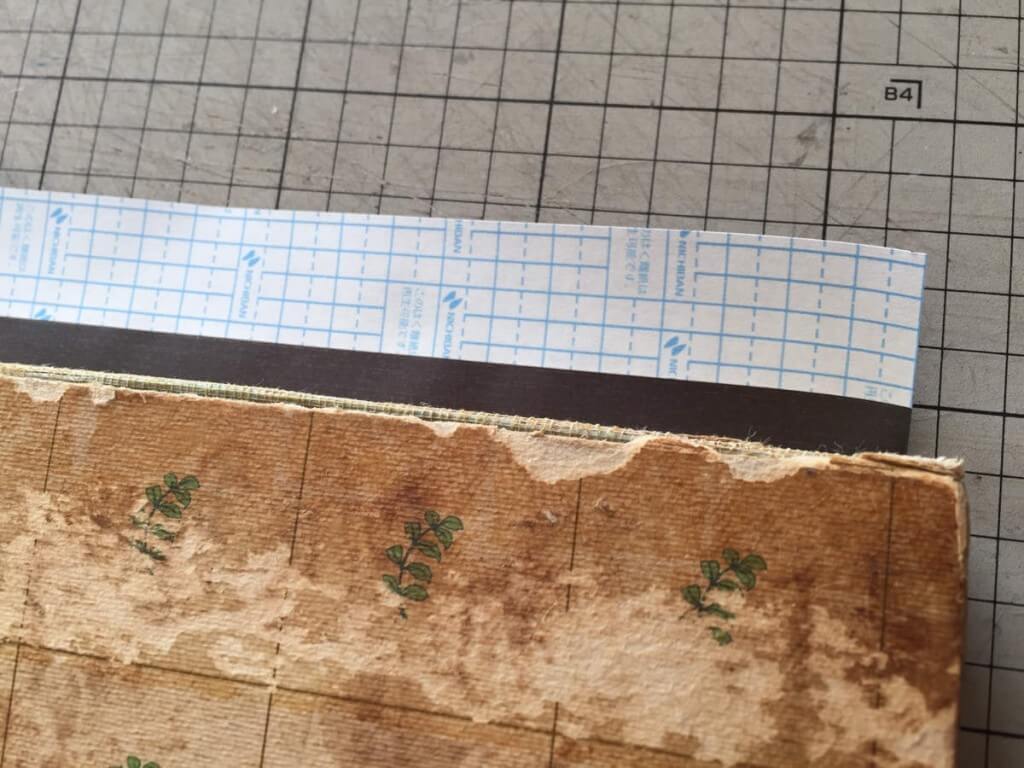

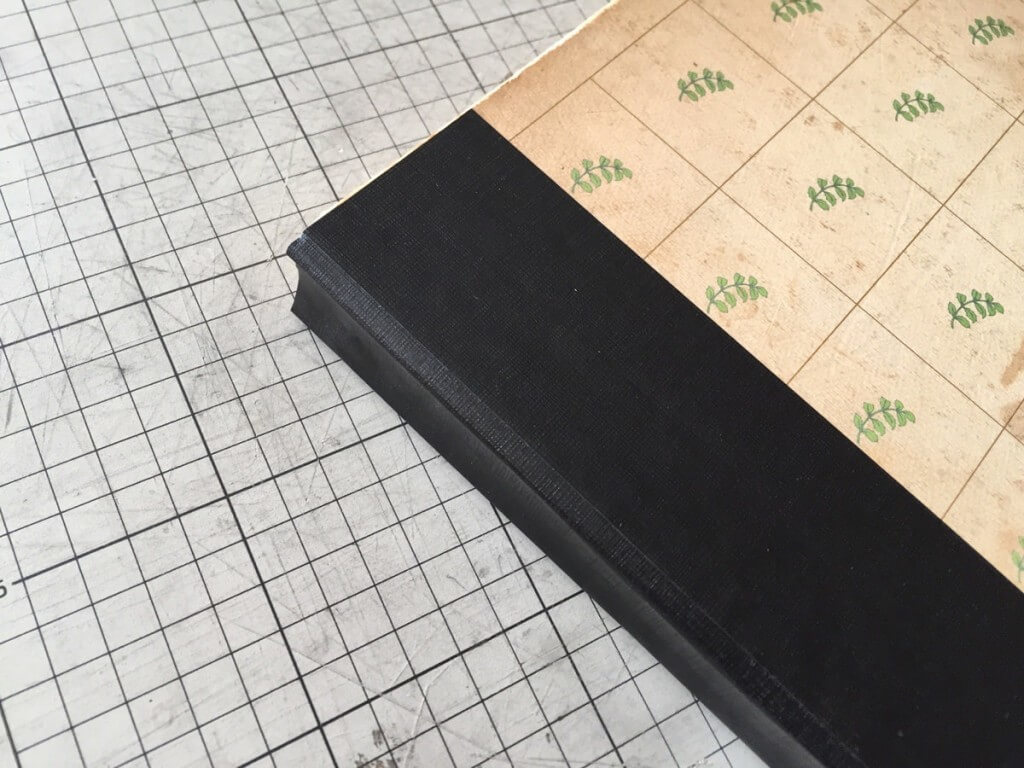

背に近い部分は度重なる修復によって損傷が激しかったので、余った製本テープで隠すことに。

こんな感じで隠してみました。劣化部分をそのままにしておくよりは、この方が良いかな。

ということで、古本の修復完了!

それほど使う機会が多いものではありませんが「製本テープ」というものがあることを覚えておくと、いざという時に役立ちますよ。